組織機能整備のすすめ

組織機能整備のすすめ:混乱の芽を摘み、未来への布石を打つ

組織機能や役割分担の整備は、単なる管理手法ではありません。現場で生じるさまざまなニーズに応えるための「仕組みづくり」であり、組織の健全性と持続力を高める戦略的アプローチです。

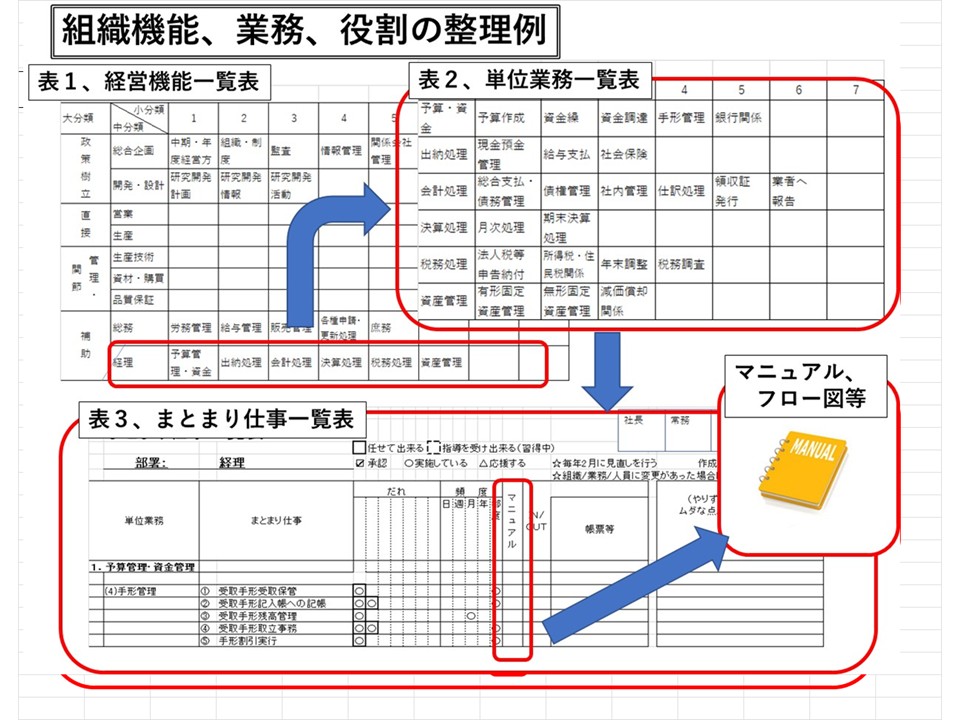

私自身、かつて在籍していた中産連方式をベースに、組織機能を「分類 → 単位作業 → まとまり仕事」へと展開する手法を活用してきました。その過程で重要なのは、各機能の「大きさ」や「位置づけ」を明確にし、細分化の粒度を揃えること。これにより、役割の重複や抜け漏れを防ぎ、組織全体の動きが滑らかになります。

ニーズ①:組織に漂う“ギスギス感”をなんとかしたい

ある組織では、メンバー間の摩擦が目立ち始め、「誰が何をやるのか」が曖昧なまま業務が進んでいました。そこで、以下の3つの取り組みを実施しました。

- 中期計画の策定

目指すべき方向性を共有し、組織全体のベクトルを揃える。 - コミュニケーション訓練と醸成

対話の質を高め、信頼関係を築く土壌づくり。 - 組織整備の実施

役割のなすり合いがギスギス感の根源と見立て、明確な責任分担を設計。

たとえば、野球でライトとセンターの間にポテンヒットが落ちる場面を想像してください。どちらが取るか曖昧だと、誰も動かず、失点につながります。組織でも同様に、責任の所在が不明確だと、問題が放置され、やがて対立や冷戦状態に発展します。

だからこそ、守備範囲=業務範囲の明確化、声のかけ方=報連相のルール、責任分担=役割定義が必要なのです。

ニーズ②:ISOマネジメントシステムが実態と乖離している

ISO9001を取得している企業でも、近年の顧客からの要請――社会的貢献、コンプライアンス、SDGs、環境対応など――に対して、現行のマネジメントシステムでは十分に応えられないケースが増えています。

「ISOはあるけれど、現場の実態と噛み合っていない」

そんな声を受け、組織機能を全網羅する形でマネジメント体制を再構築するプロジェクトが始まりました。

まずは顧客からの要請事項を拾い上げ、そこから不足・重複している機能を洗い出します。さらに、業務の手順や方法論にまで踏み込み、課題を抽出。これらをISOマネジメントシステムに組み込むことで、実態に即した運用が可能になります。

組織整備は「問題解決」ではなく「未来設計」

組織機能の整備は、単なるトラブルシューティングではありません。むしろ、未来に向けての布石であり、組織の持続的成長を支える基盤づくりです。

もし、今の組織に「なんとなくの不安」や「対応しきれない違和感」があるなら、それは整備のタイミングかもしれません。